Parfois, un seul coming-out ne suffit pas. J’ai passé des années à me dire que j’étais juste quelqu’un d’inconstant et que je ne savais pas choisir. À 13 ans, j’avais les cheveux courts, je m’habillais (atrocement mal) avec des vêtements achetés au rayon homme et je sortais avec un garçon plus petit que moi, aux longs cheveux blonds et au visage fin. On le prenait souvent pour une fille, et moi parfois pour un mec, ce qui, aux yeux du monde, faisait aléatoirement de nous un couple lesbien, gay ou hétéro. Ça le faisait rager, je trouvais ça génial.

Dix ans plus tard, la culture gay et lesbienne, le queer et le féminisme sont passés par là. J’ai rencontré des tas de personnes merveilleuses avec qui j’ai pu partager des expériences passées, en bâtir de nouvelles, découvrir des convictions communes, des envies similaires. Je crois qu’on peut appeler ça une communauté.

Une communauté très majoritairement composée de meufs, gouines ou pas, des hétéros, des bies, parfois asexuelles et/ou aromantiques, les uns n’excluant pas les autres. Le mythe de LaFâme s’y est fait piétiner par des Docs, des derbies, des talons hauts, même une ou deux paires d’espadrilles et être remplacé par une myriade de modèles positifs dont on n’a sans doute jamais entendu parler sur TF1.

Mais dans tous ces modèles, je n’en ai pas trouvé un qui me fasse comme une seconde peau, ça tient quelques jours et puis ça se déchire, ça part en lambeaux et je m’étouffe avec.

Del LaGrace Volcano, Mo B Dick, Half and Half, 1998

En 2015, j’ai réalisé, accepté, exprimé, dites ça comme vous voulez, que je me sentais garçon, fille, et surtout pas mal d’autres choses. Mon genre est une grosse soupe – ou, comme le dit plus poétiquement ma petite amie, une lampe qui peut varier en intensité et en couleur.

Je ne prétends pas parler au nom de la communauté trans. Si l’idée que les humains soient scindés en deux genres homogènes en fonction de la forme de leurs organes génitaux est absurde, l’idée qu’une seule personne puisse refléter toute la diversité des expériences qui prennent place ailleurs que dans ces genres l’est au moins tout autant. Je ne parle que de là où je me trouve.

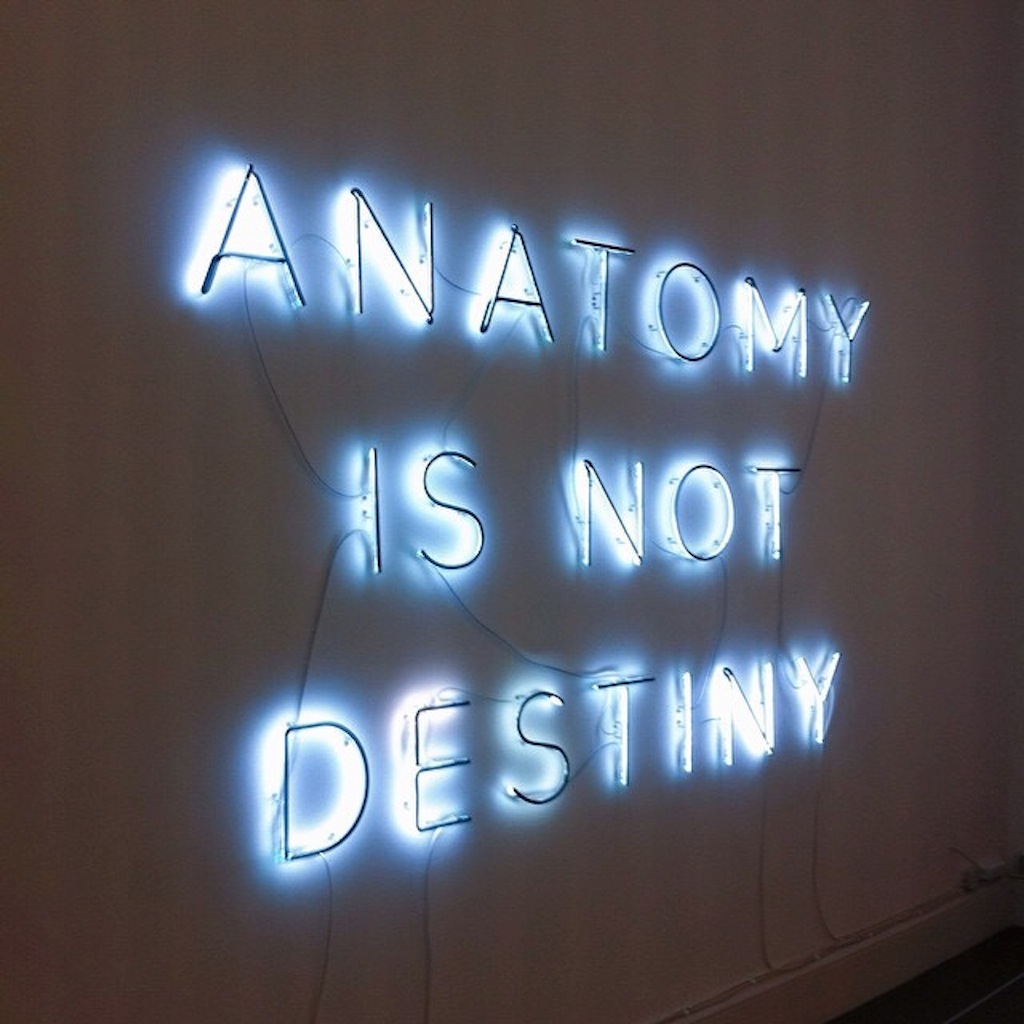

Mais de là où je suis, je sais que parfois « femme » ou « homme » ne suffit plus à définir son genre. Ça ne date pas d’aujourd’hui, ça ne s’arrêtera pas demain. Pour reprendre les mots de Leslie Feinberg, auteur-e et militant-e pour les droits des personnes trans, je fais partie de ces gens qui « ne se sent[ent] pas de porter les concepts occidentaux dominants de ce à quoi « devrait » ressembler une femme ou un homme. » Mon genre existe ailleurs.

Il a germé dans des oasis : un-e amant-e qui me disait que j’étais « joli-e », parce qu’on ne peut pas entendre si le « e » est là ou pas ; un garçon qui, sans question aucune, m’a genré au masculin, parce que je le faisais moi-même ; la fantastique notion « d’euphorie de genre » entendue dans la bouche de militant-es ; dans la place laissée par le milieu lesbien à des codes d’expressions de genre plus divers.

Mais pendant tous ces derniers mois où j’ai fait mon coming-out à un nombre grandissant de personne, une question n’a cessé d’enfler dans ma gorge : est-ce que j’aurai encore une place dans ce milieu ? Est-ce qu’il faudra choisir entre mon identité de genre et le milieu qui a justement rendu son existence possible ?

La réponse est à la fois plus simple et plus compliquée que ce que je ne pensais : je n’ai pas à choisir – et personne ne devrait être obligé de le faire. Mais aujourd’hui, et d’autant plus dans la langue française où les accords de genre sont partout, s’obstiner à vouloir exister en dehors des deux profonds sillons tracés par les genres, en dehors même des étroits ponts que la société tolère entre les deux, ça relève du défi quotidien.

Alors que les communautés anglophones viennent d’élire le pronom neutre « they » (ils/elles) utilisé au singulier comme Mot de l’Année les francophones que nous sommes soupirent devant l’effort insurmontable d’utiliser « iel » et ainsi de prendre au sérieux l’existence des genres au-delà de la binarité.

Tous les jours, il faut trouver le courage de prendre sa petite pelle pour aller creuser sa place. Parfois, on n’a pas le courage et on reste couché, parfois on y va au bulldozer.

Pourtant, je crois que le projet du féminisme dont tant d’entre nous se revendiquent ne pourra pas aboutir tant que nous ne parviendrons pas à en supprimer sa dimension biologisante, tant que nous ne cesserons pas de définir les femmes par leurs organes génitaux. Combattre le discours biologique est l’une des conditions essentielles à la construction d’un féminisme qui puisse défendre toutes les femmes, y compris les femmes trans, et regarder en face ses filiations avec des identités ou des expressions de genre masculines que peuvent (entre autres) représenter les butchs et les transboys.

Claude Cahun, Autoportrait, 1926

Au final, ce n’est pas tant le fait qu’il y ait plus de deux genres qui soit surprenant. Ce qui est surprenant, c’est que la civilisation occidentale moderne soit parvenue à réprimer toutes les autres configurations qu’elle trouvait sur son passage, jusqu’à nous faire croire qu’il n’existait depuis toujours qu’un ordre biologique, naturel, hiérarchique binaire et ancestral.

La multiplication des identités de genre n’est pas une mode, c’est inéluctable. Il est absurde d’espérer que les gens se découvrent une plus grande conscience d’eux-même sans inventer des termes pour s’autodéfinir. Ce n’est pas nouveau, et internet ne fait que relayer tout ça à la vitesse supérieure.

Alors pourquoi cela nous angoisse-t-il tant de reconnaître que les concepts avec lesquels nous avons grandi ne suffisent plus pour décrire le monde dans lequel nous vivons ? Pourquoi ne pas plutôt être enthousiaste à l’idée qu’il reste encore tellement à construire et qu’il ne tient qu’à nous de faire de nos espaces des lieux non-excluants pour les minorités qui nous composent ? Des espaces de parole pour celleux qui connaissent la théorie des traitements hormonaux sur le bout des doigts, mais qui ne sont pas sur-es de vouloir se lancer, ou pas pour la vie. Des espaces safe pour celleux qui grimacent quand on les complimente mais en les mégenrant. Des espaces pour celleux qui se questionnent encore. Des espaces qui disent : vous n’êtes pas seul.es, pas de ceux qui reproduisent des exclusions en plus petit. Nos diversités ne sont pas des éparpillements, elles sont notre plus grande force.

crédit photo Une : Nan Goldin, Amanda in the mirror, 1992